Partager la publication "Pourquoi épandre le BRF immédiatement après broyage change tout pour votre sol"

Dans les pratiques de jardinage écologique, l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté (BRF) s’impose de plus en plus comme une technique prometteuse pour nourrir et régénérer les sols. Mais son efficacité repose sur des gestes précis, souvent mal connus ou négligés. Loin d’être un simple paillage, le BRF est une matière vivante qui interagit étroitement avec l’écosystème du sol. Son épandage, notamment, constitue une étape déterminante que l’on ne peut improviser sans compromettre son potentiel agronomique.

À travers l’exemple concret d’un jardin biologique en vallée de la Dordogne, cet article explore les conditions optimales de mise en œuvre du BRF, les précautions à respecter avant son application, et les premiers retours d’une expérimentation comparée en serre et en plein champ. Une immersion dans les coulisses d’une démarche rigoureuse, à la croisée de la recherche pratique et de l’observation patiente du vivant. Une invitation à ralentir… pour mieux nourrir la terre.

Épandage de BRF au jardin : une étape cruciale à ne pas improviser

Pourquoi épandre le BRF immédiatement après broyage ?

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est un matériau vivant qui libère tout son potentiel lorsqu’il est utilisé à l’état frais. C’est pourquoi son épandage directement après le broyage est fondamental. Dès qu’il est stocké en tas, le BRF commence en effet à fermenter. Cette fermentation s’accompagne d’une montée en température significative, parfois dès le deuxième jour, ce qui nuit à l’équilibre biologique du bois déchiqueté.

En épandant le BRF sans attendre, on conserve l’intégrité des micro-organismes naturellement présents dans le bois vert. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la vie du sol, en participant à sa structuration et à la libération progressive des nutriments. Ce geste rapide préserve donc la vitalité du BRF et son efficacité agronomique au jardin.

Conditions idéales pour un épandage réussi

L’efficacité d’un épandage de BRF dépend aussi de la qualité du sol et des conditions climatiques au moment de l’opération. Dans le cas présenté, le jardin est implanté sur un sol léger d’alluvions sablo-limoneuses typiques d’une vallée comme celle de la Dordogne. Le pH se situe autour de la neutralité (entre 6,5 et 6,8 selon les zones), ce qui favorise une bonne activité biologique.

Ce terrain est travaillé en bio depuis trois ans et n’a pas été cultivé durant les quinze années précédentes, période pendant laquelle il a bénéficié d’apports réguliers de compost et de mulch. Il bénéficie ainsi d’un sol vivant, riche en matière organique et déjà familiarisé avec les pratiques de couverture végétale.

Autre atout : l’humidité du sol était optimale, presque saturée, grâce à un mois de janvier exceptionnellement arrosé (180 mm de précipitations relevés). Cette humidité facilite la diffusion des composés organiques issus du BRF et stimule la décomposition fongique.

Le climat au moment de l’épandage a également joué en faveur d’une bonne intégration. Le premier jour (30 janvier) s’est déroulé sous un soleil voilé, avec des températures allant de 10 °C à 16 °C. Le lendemain a été plus contrasté : matinée pluvieuse et grise suivie d’un après-midi ensoleillé, avec une douceur exceptionnelle pour la saison. Ces conditions ont permis au BRF de commencer sa transformation sans sécher ni se compacter en surface.

Précautions avant d’épandre le BRF

Avant d’ajouter du BRF au sol, une étape déterminante a été respectée : l’apport de compost. Ce geste préventif vise à prévenir la faim d’azote liée à la forte teneur en carbone du bois frais. Une couche de compost bien mûr permet de fournir une base azotée disponible immédiatement pour les micro-organismes décomposeurs du BRF, sans puiser dans les réserves nécessaires aux plantes en place.

Utiliser un compost mûr pour améliorer la structure et la rétention d’eau du sol permet aussi d’optimiser les fonctions biologiques du profil de terre, en renforçant sa résilience aux chocs hydriques.

Autre précaution essentielle : la pose des tuyaux d’arrosage goutte-à-goutte a été réalisée juste après l’épandage du compost, mais avant le dépôt du BRF. Cette disposition vise à garantir une diffusion homogène de l’eau au travers des différentes couches organiques sans engorger les canaux racinaires ni favoriser le ruissellement.

Technique d’épandage du BRF : choix stratégiques et mise en œuvre

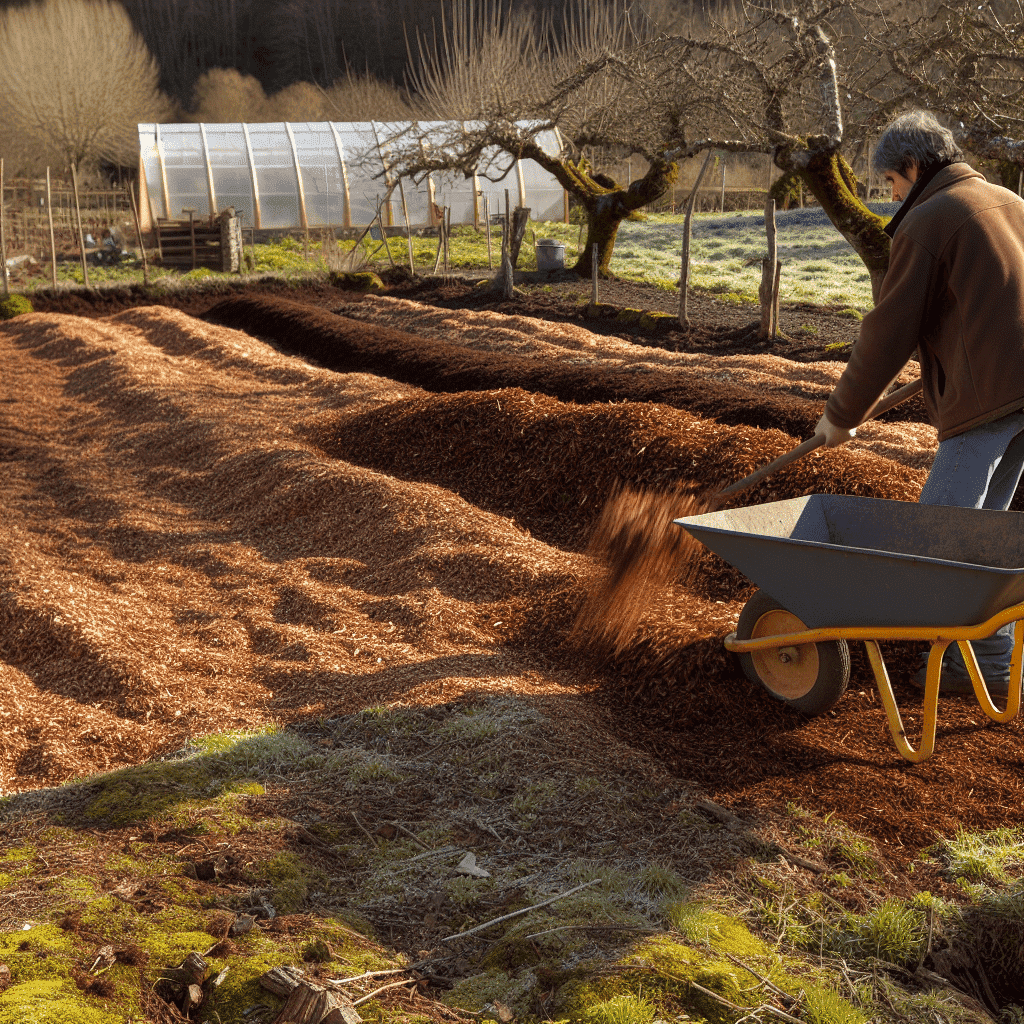

Transport manuel et épandage en surface

Dans ce jardin cultivé en bio, l’épandage du Bois Raméal Fragmenté (BRF) a été effectué avec soin afin de respecter la structure du sol, particulièrement fragile en période hivernale. Le sol étant saturé d’eau au moment de l’intervention, tout passage mécanique aurait entraîné un tassement nuisible à l’aération et au bon développement de la vie microbienne. C’est pourquoi le transport du BRF a été réalisé exclusivement à la brouette, zone par zone, malgré le temps que cela implique.

L’épandage s’est fait en surface uniquement, avec une épaisseur moyenne de 5 centimètres. Aucun travail du sol n’a été réalisé pour enfouir les copeaux, un choix stratégique motivé par deux raisons majeures :

- La saison hivernale n’est pas favorable à l’incorporation profonde de matière carbonée, qui risquerait de ralentir la minéralisation naturelle des sols déjà froids.

- En laissant le BRF en surface, on cherche à comprendre la faim d’azote liée à l’épandage de BRF riche en carbone et à l’observer de façon comparée selon les apports de compost réalisés en amont.

Cette application superficielle limite donc la concurrence entre micro-organismes du sol et plantes cultivées pour l’azote disponible en début de saison.

Choix des zones de culture pour tester le BRF

L’expérimentation a été pensée de manière comparative, en sélectionnant deux zones distinctes du jardin pour suivre l’effet du BRF selon les conditions de culture :

Emplacement : serre froide

Dans la serre froide, le sol offre un historique riche de cultures successives. Des tomates y sont cultivées depuis trois ans, complétées par un roulement hivernal de salades, radis et épinards, puis de carottes précoces au printemps. Deux bandes ont été spécifiquement désignées pour l’expérimentation BRF :

- Bande 1 : destinée à recevoir des tomates précoces, avec une plantation prévue dès le mois de mars.

- Bande 2 : accueillera des tomates de saison, plantées début mai.

Ces deux bandes seront comparées aux autres parcelles de la serre restées en mulching traditionnel, composé des coupe d’herbes spontanées récoltées localement. Utilisé depuis plus de deux ans, ce mulch permet d’ancrer une comparaison réaliste sur les bénéfices (ou non) du passage au BRF, notamment en matière de structure de sol et de rétention de l’humidité.

Emplacement : extérieur, exposition plein sud

Cette seconde zone est un ancien carré de salades, situé à l’air libre en plein sud. Le sol y a été ameubli en douceur à l’automne, à l’aide d’un cultivateur, sans retournement profond. Deux projets de culture sont envisagés pour ce secteur :

- La mise en place de rangs de pommes de terre nouvelles sous voile, favorisée par l’humidité persistante du sol.

- La culture d’aubergines, potentiellement après un léger ressuyage du sol début printemps.

Cet espace, soumis à des conditions météo beaucoup plus variables que la serre, constituera un excellent terrain pour observer les comportements du BRF face au vent, aux écarts thermiques et aux précipitations, et ainsi recueillir des données contrastées dans une perspective de permaculture opérationnelle.

Prochaines étapes : observer l’effet du BRF sur les cultures

Après une mise en place minutieuse du Bois Raméal Fragmenté dans deux zones de culture bien distinctes, l’étape suivante consiste à suivre avec attention l’évolution du sol et des plantations. Ce suivi permettra de juger de l’efficacité réelle du BRF par rapport aux autres types de mulch déjà utilisés au jardin.

Un premier bilan prévu un mois après l’épandage

Un mois après l’application du BRF, des observations seront menées pour évaluer son degré de décomposition. L’état du bois fragmenté à ce stade donnera une première indication de la vitesse à laquelle la matière commence à s’intégrer au sol sous l’influence de la microfaune et des conditions climatiques locales.

Ces observations porteront aussi sur les différences de comportement entre les deux zones testées :

- Dans la serre froide, où la température plus douce pourrait accélérer le processus de transformation du BRF et favoriser l’apparition précoce de la vie microbienne.

- En extérieur plein sud, les effets du BRF seront mesurés dans un sol plus humide et exposé aux aléas météorologiques, ce qui pourrait ralentir ou modifier le processus de décomposition.

Ces premiers constats permettront d’ajuster les pratiques culturales selon les conditions d’implantation. Des cultures sensibles comme les tomates ou les pommes de terre, par exemple, pourront ainsi être mieux accompagnées selon leur zone d’implantation et la réactivité du sol.

Comparer le BRF aux mulchs classiques

L’une des intentions fortes de ce test est de mesurer, dans des conditions concrètes, la performance d’un paillage au BRF par rapport au mulch traditionnel déjà éprouvé dans la serre (herbes coupées, feuilles, etc.). Le suivi mettra donc en lumière la capacité du BRF à :

- Limiter l’évaporation et conserver une bonne humidité au sol.

- Favoriser la vie biologique, notamment l’activité des champignons et des bactéries lignicoles.

- Structurer le sol à moyen terme, notamment en facilitant l’implantation racinaire.

Ce retour d’expérience s’inscrit dans une approche de jardinage régénératif où la fertilité et la biodiversité sont poursuivies de façon durable. Le BRF, s’il se montre concluant, pourrait alors s’intégrer comme un levier majeur pour renforcer la résilience du potager face aux aléas climatiques.

Les mois suivants permettront d’affiner les premières tendances en suivant de près la reprise des plants, la qualité des récoltes, mais aussi l’évolution visuelle de la litière de BRF. Encore un peu de patience avant d’en tirer tous les enseignements !

L’épandage de BRF, lorsqu’il est bien mené, représente un véritable atout pour enrichir durablement la fertilité du sol et favoriser la biodiversité microbienne. Comme le montre cette expérimentation rigoureuse, chaque étape — du broyage à la sélection des zones de culture — joue un rôle essentiel dans la réussite du processus. Les observations à venir permettront de confirmer si le BRF, utilisé de manière réfléchie et contextuelle, peut surpasser les mulchs traditionnels. En croisant conditions climatiques, pratiques culturales et réactions du sol, le jardinier affine son approche vers un équilibre plus résilient et respectueux de la vie du sol au fil des saisons.